開発の歴史

有機リン剤はIRACの作用機構分類のグループ1、アセチルコリンエステラーゼ阻害剤に属する。このグループ1は歴史が古く、作用機構分類の中でも最も大きなカテゴリとなっている。同グループに1Aのカーバメート系があるが、構造中にリン(P)を含む点などで構造的に異なる。

農薬としての有機リン剤の歴史は大きく3段階に区別される。第1段階は1944年にドイツ バイエル社のGerhard Schrader氏が共同研究者と有機リン化合物の殺虫性が発見され、パラチオンが世に出てくるまでを指す。第二次世界大戦以前、ドイツは毎年の様に多額の天然殺虫剤であるニコチン・ピレトリン・ロテノンを輸入しており、これらを化学合成農薬で置き換え国内で自給することが目的だった。

第2段階は第二次世界大戦後、パラチオンが公に公開されたことにより爆発的な勢いで有機リン殺虫剤の開発競争が行われた時代を指す。日本への導入は1951年。この頃は哺乳動物に対する毒性が極めて高かったパラチオンの代替となる新規有機リン剤が求められるとともに、発展途上国を中心とする食料不足を解決する手段として、また先進国において工業に比べ遅れが目立っていた農業の生産性向上に農薬が最有力の技術として認められたために競争が激化した。

第二次世界大戦以前、農薬を主に使用する品目は一部の果樹と観賞用の植物だったが、有機リン剤と塩素系殺虫剤の登場によって農薬は全農業において必需品となっていった。日本においても、戦後の食料増産が最大の課題となっていた当時、水稲の大害虫だったニカメイチュウに卓効を示したパラチオンが普及した。

第3段階は有機リン化合物の中から殺菌剤や除草剤が開発される様になった現代までを指す。ここからは使用による環境負荷の低減が叫ばれる時勢であり、低毒性な農薬が今日まで求められている。パラチオンが普及して間もない頃には比較的毒性の低いマラソン・DEP・ダイアジノン等が開発されたものの、前述した日本国内で重要なニカメイチュウの防除には適さなかった。

そうした中、1959年に住友化学からMEP(フェニトロチオン)が発見され1961年に農薬登録された。フェニトロチオン(商品名:スミチオン)は世界中で害虫防除の一翼を担う大型殺虫剤へと成長し、現代に至るまで活用されてきた。50年を超える歴史ある本農薬は、令和8年(2026年)9月に販売を終了し、国内でその役目を終えようとしている。

1970年以降、比較的毒性の低い有機リン剤が多数開発されていったものの、その多くは後発のIRAC作用機構分類グループの農薬に取って替られていった。1990年代にも主にセンチュウ防除を用途としたホスチアゼート、カズサホス、イミシアホスが開発されているが、世界的に見ても有機リンは今後生産規模の縮小が予想されるグループである。

作用機序:アセチルコリンエステラーゼ阻害

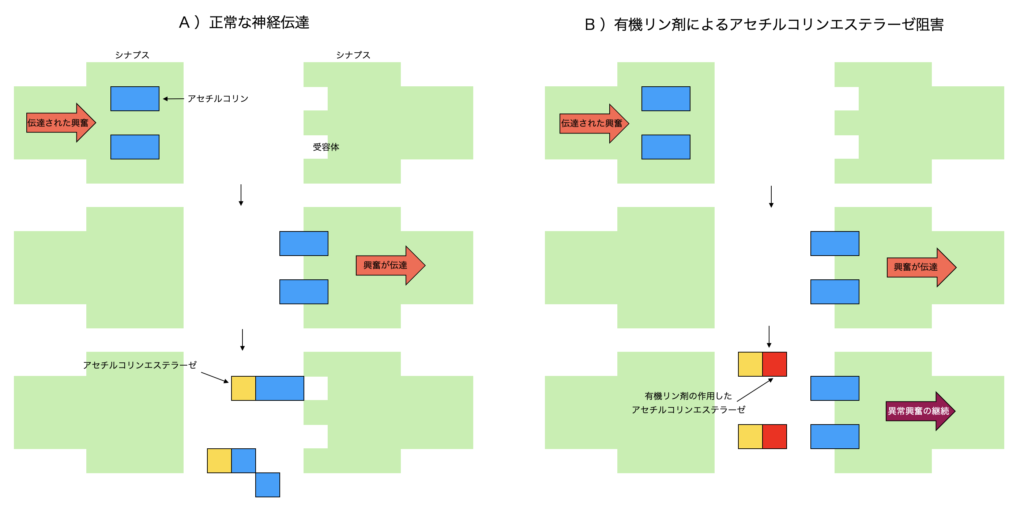

昆虫の中枢神経系において重要な神経伝達物質である興奮性伝達物質「アセチルコリン」はシナプスと呼ばれる神経細胞の受容体に結合し、情報を伝達する。その後、直ちに「アセチルコリンエステラーゼ」という酵素によって加水分解を受け、受容体との結合状態が解消される。受容体からアセチルコリンが除去されることにより、神経細胞の情報伝達のオン・オフが制御され、神経信号の伝達が正常に保たれている。

有機リン剤はこの「アセチルコリンエステラーゼ」を阻害する作用を持つ。これにより受容体からアセチルコリンが除去されなくなるため、神経細胞の情報伝達がオンのままになり、昆虫に興奮を与え続けることで痙攣・麻痺を引き起こし対象を致死させる。

作用特性概説

一般的に有機リン剤は接触毒・食毒の作用を有しており、効果の発現は比較的早いが残効は短いものが多い。薬剤によって殺虫スペ クトルは異なるが、水稲・果樹・野菜・茶等の幅広い害虫種に対して殺虫効果を示し、チョウ目(メイガ科・ハマキガ科・シンクイガ科・ハモグリガ科・ヤガ科・ホソガ科・シロチョウ科等)、カメムシ目(アブラムシ科・カメムシ科・ウンカ科・マルカイガラムシ科等)、アザミウマ目(アザミウマ科)、ハエ目(ハモグリバエ科など)、コウチュウ目(カミキリムシ科・コガネムシ科・ハムシ科等)、ダニ目(ハダニ科など)等に対する農薬登録がある。

対象害虫、使用方法等、それぞれの防除場面に適する薬剤があり、有機リン剤は選択の幅が広い化合物グループと言える。

ただし、一般的な化学的性質としてアルカリに弱いため、石灰硫黄合剤、ボルドー液のようなアルカリ性の製剤とは混用できないものが多い。

コメント