食料生産は世界の温室効果ガス排出量の4分の1を占めています。

私たちが何を食べるか、その食生活が二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス(GHG)に大きな影響を与えるという認識は、今般ますます高まっているのではないかと思います。その中で温室効果ガスの低減において「地産地消=地元産のものを食べる」ということは、国連等の有名な情報源からもよく耳にする推奨事項。

しかしこれは、輸送が排出量の増加につながるにしろ、正確ではないアドバイスのひとつのようです。どういうことなのでしょうか。

排出量を”全体”で見よう

地元で食べることが大きな影響を与えるのは、輸送が食品の最終的な二酸化炭素排出量の大部分を占める場合だけ。ほとんどの食品はそうではありません。

輸送による温室効果ガス排出量は食品からの排出量に占める割合はごくわずかであり、私たちが何を食べるかはその食品がどこから運ばれてきたかよりもはるかに重要。

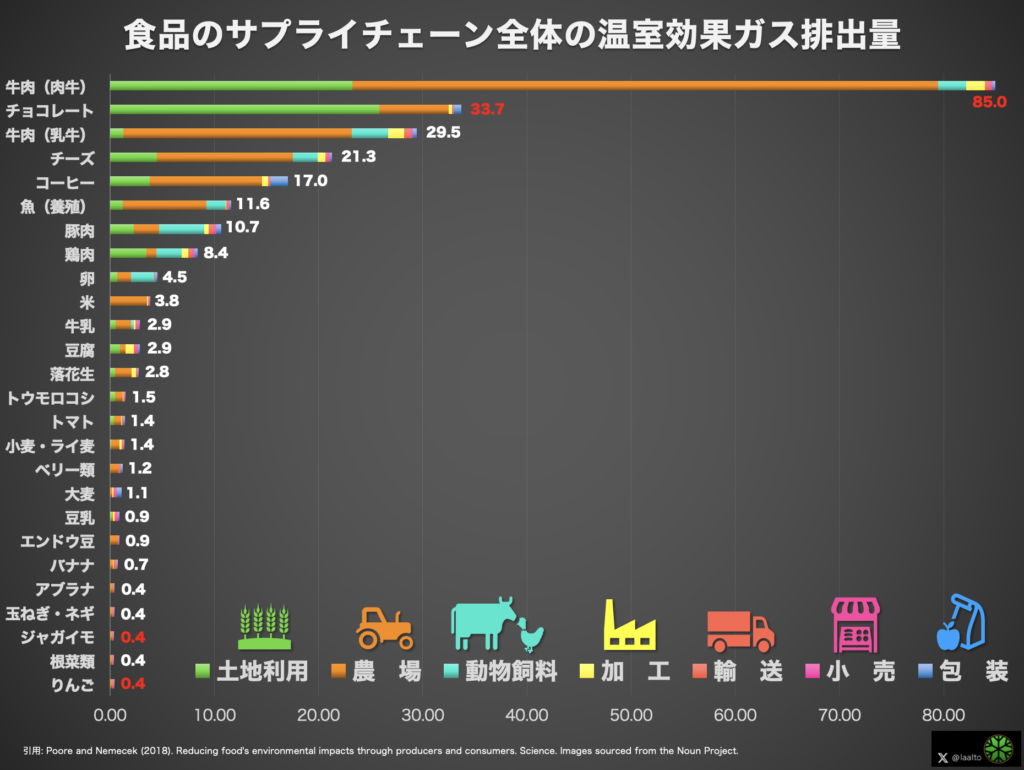

このグラフは、各製品について温室効果ガスの排出がサプライチェーンのどの段階から生じているかを見ることができます。カテゴリは土地利用の変化から輸送と包装にまで及んでいます。

この比較では食品1kgあたりの温室効果ガス排出量の合計を算出しており、食品生産から排出されるすべての温室効果ガスを把握するため、二酸化炭素に換算しています。

このグラフから分かるのは食品によって温室効果ガスの排出量に大きな違いがあるということです。牛肉1kgを生産すると、85kgの温室効果ガスが排出されます。一方、大麦やエンドウ豆は1kgあたりわずか1kgしか排出しません。

全体的に動物性食品は植物性食品よりも排出量が高い傾向にあり、チーズは1kgあたり20kg以上、豚肉は10.7kg、鶏肉は8.4kgと比較的低いですがそれでもほとんどの植物性食品より高くなっています。

ほとんどの食品、排出量の多い食品では温室効果ガスのほとんどが土地利用の変化と農場段階でのプロセスから生じています。農場段階での排出には、有機肥料と化学肥料の施用、腸内発酵(牛の胃でのメタン生成)などのプロセスが含まれ、土地利用と農場段階での排出を合わせるとほとんどの食品の排出量の80%以上を占めています。

輸送が排出量に占める割合は小さく、ほとんどの食品において輸送が排出量に占める割合は10%未満。温室効果ガス排出量の多い食品では相対的に更に少なく、牛群から生産される牛肉ではわずか0.5%。

輸送だけでなく、食品が農場から出荷された後のサプライチェーンにおけるすべてのプロセス(加工、輸送、小売、包装)が排出量に占める割合はほとんどないことは認識しておきたいところです。

地元産のものを食べても、排出量はわずかしか減らない

地元産の牛肉や豚肉を食べることは、他のほとんどの食品に比べ何倍もの二酸化炭素排出量を排出します。それが地元で栽培されたものであろうと、地球の裏側から輸送されたものであろうと、総排出量にはほとんど関係ありません。

輸送は通常、牛肉の温室効果ガス総排出量の1%未満であり、地元で食べることが総排出量に与える影響はごくわずか。この数値はあなたがどこに住んでいるか、また牛肉の輸送距離によって大きく変わると思われるかもしれませんが、近隣の産地のものを買おうが、遠く離れた産地のものを買おうが、食事の二酸化炭素排出量を大きくするのは場所ではなく、それが牛肉であるという事実なのです。

「温室効果ガス排出量の削減」という観点から見ると、地産地消である必要性はあまりないのかもしれません。ただ、地元経済の活性化や食品の新鮮さ、品質の担保というメリットはあると思います。何事もバランスを取り、それぞれのいいとこどりができれば良いですね。

最後に、冒頭に述べたように

「世界の温室効果ガス排出量の4分の3は食料生産関連以外」ということも認識しておきたいところです。

コメント