今般話題の #令和の百姓一揆 の目的として関係者による下記ポストがありました。

「安全な国産の農産物が食べられなくなってしまう日が近づいています。

すべての方が安心して食糧を手にするために農業生産の維持、拡大が必要と考えます。

多くの方に農業のおかれた現状を知ってもらい、多くの生産者、消費者の声を農政に届けていきたいと考えています。」

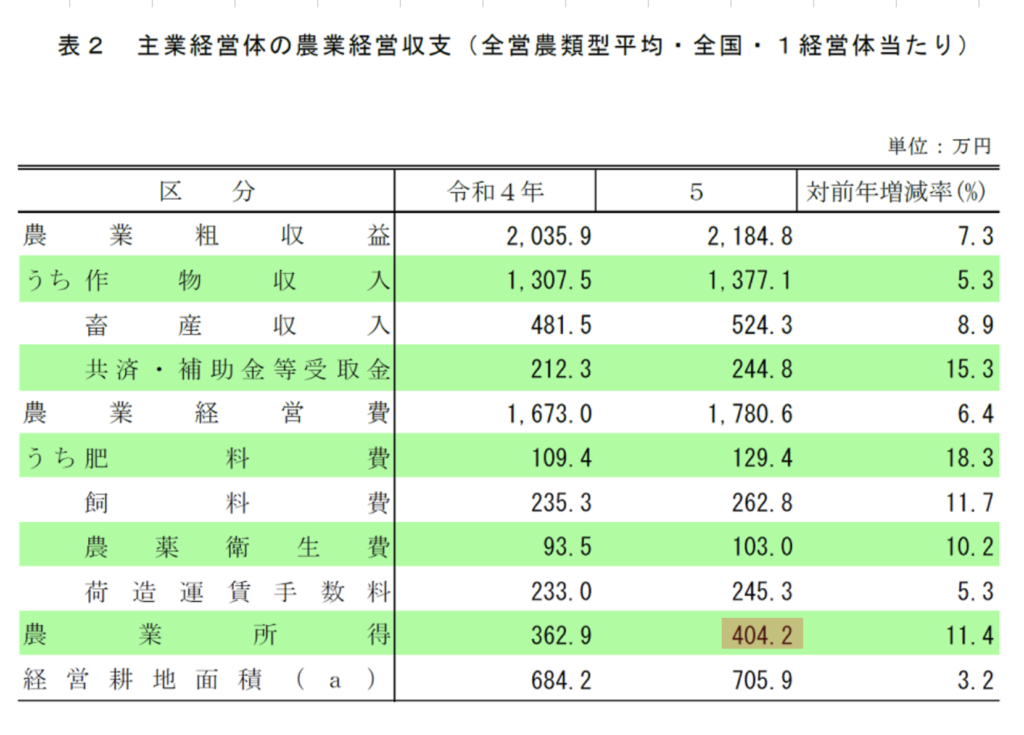

画像は農水省の最新統計情報

「令和5年 農業経営体の経営収支」より全国の農業者の統計情報、法人個人問わず。

共済金、補助金があって年間所得が114万円という衝撃。これでは成り立たない。

こういった現状を知ってもらいたい。そして声をあげよう。

なるほど、確かに1年間で手に入る農業所得が114万円程度では経営は成り立たないでしょう。これは確かに衝撃的です。でもちょっと待ってください。

農業所得114万円の実態

この金額は、「全農業経営体の農業経営収支」であることに注意しなくてはなりません。

なぜか。それを説明するには当該農林水産省のページにある「もう一つの統計」を確認する必要があります。

それが「主業経営体の農業経営収支」です。

主業経営体とは、個人経営体のうち、農業所得が主で、自営農業に60日以上従事している65歳未満の者がいる経営体をいいます。

こちらの統計を確認してみましょう。

主業経営体の農業所得は404万円。つまり…?

まとめると、

① 全農業経営体の農業所得:114万円

② 主業経営体の農業所得 :404万円

考えて欲しいのは、今回「衝撃」と使われた①の統計には、

● 農業所得が生計の主ではなく(=兼業農家・副業的農家など)

● 農業に60日以上従事している65歳未満の者(=いわゆる若手専業農家など)のいない経営体

これらが計算に入っています。

つまり、①には他に収入源があったり、年金受給者であったりと農業所得が必ずしも主ではない経営体が含まれてしまっているのです。年間60日未満しか農業に従事しないということは、残りの300日(休日は除く)は他の何らかの仕事に従事している=農業以外の所得があることが容易に考えられます。

そういった「農業所得」とは別に財布を持つ経営体を除外して計算することなく、全てひっくるめて114万円では生活が成り立たない!というのは、極めて不正確な言論であり、一般の方々に誤解を与えかねないと考えます。

他に仕事していて所得があったり、年金を貰っていたりと農業以外の所得も併せて考えないとおかしいですよね。引用したポストでは、まるで農家が年収114万円で困窮しているようなイメージが想起されてしまいます。それは実態とは乖離した間違った認識であり、これを助長してしまう情報発信に強い違和感を禁じ得ません。

こういった統計を捻じ曲げて人々を欺く方がいる現状を知ってもらいたい。そして声をあげよう。

コメント