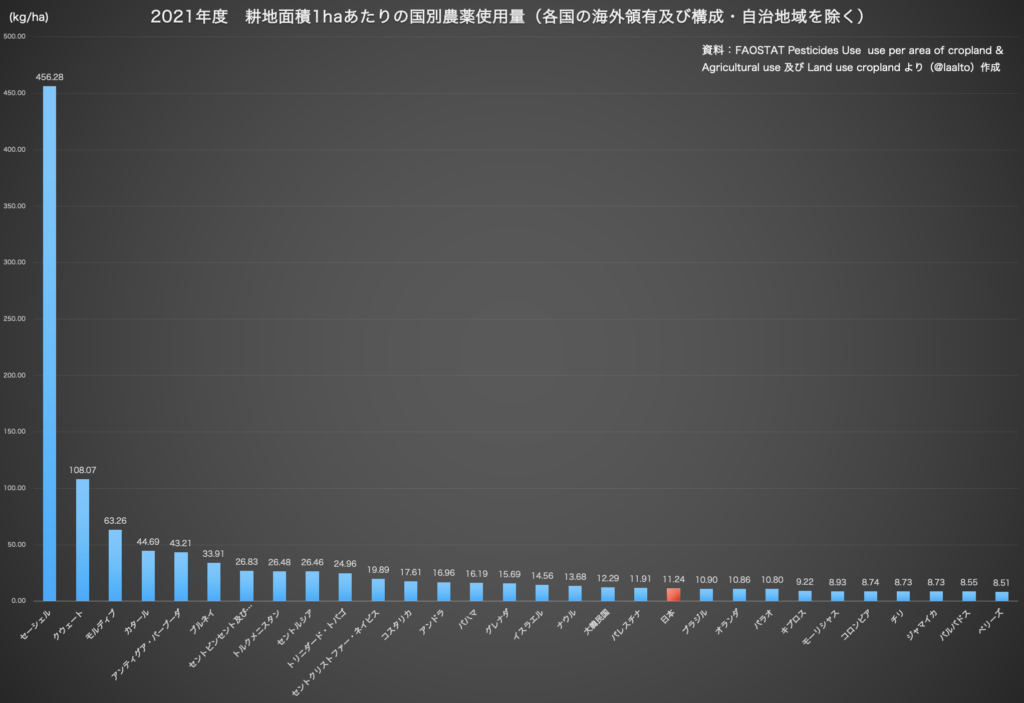

耕地面積1haあたり農薬使用は456.28kg/ha。2位のクウェート(108.07kg/ha)の4倍を超え、全体から見ても明らかな外れ値(他のデータと比べて極端な値のデータのこと)となっています。

今回はなぜこのような以上な数値となっているのかを丹念に検証します。

セーシェルの基本情報

セーシェル共和国はアフリカ、マダガスカルの北東インド洋に位置する小島嶼開発途上国(SIDS:Small Island Developing States)で人口約92,900人の3/4はマヘ島に住んでいます。

国土面積は460平方キロメートル、日本の種子島とほぼ同じ大きさです。

主要産業は観光業と漁業であり、農業の発展はかなり遅れています。

セーシェルはアフリカで最も高いGDP(2017年は15,629ドル)を記録していますが、その産業構造から経済は特に気候変動によって脅かされています。

年間平均気温は29℃、平均湿度は約80%と一年を通してむし暑い気候です。また、年間降水量も2330mmと非常に多いです。

数値の妥当性を探る

さて、この様な背景からしても456kg/haの農薬使用量は異常です。これは単純に日本の40倍の量になります。これが事実であれば農薬まみれとかそういう問題ではないくらいのお話になりそうなものです。しかし残留農薬超過や、農薬中毒のニュースを探してもヒットしません。

この数値が異常値(何らかのミス)なのか、訳ありの外れ値なのかをまず検証していきましょう。

とりあえず、数年間遡って農薬使用量の推移を俯瞰します。

さて、グラフを見ると2018年までほぼ横ばいだった使用量が、2019年には前年対比2.5倍、2020年には更に2倍、そして2021年には更に1.4倍と爆発的に増加していることがわかります。これは一体どういうことなのでしょうか。

FAOの検索ページには各国で事情があり数値変更や修正があった時に記録される「カントリーノート」が存在します。そこをチェックしましたが、セーシェルには特段大きな修正等はありませんでした。

しかしそこには「Data series replaced using net trade converted to active ingredients as a proxy for use.(=データ系列は、使用量の代用として有効成分に換算した純貿易量を用いて置き換えた。)」という記述がありました。

純粋な農地使用量ではない

つまり、FAOから入手できるセーシェルの農薬使用量は、実際に農地で使用されたのではなく国家全体の「純輸入数量」が有効成分換算されているだけの数値であるということになります。

セーシェル国土の農地面積は大きな変化はないので、ここから推測されるのは

①主要栽培品目に著しい変化があり、農薬の必要性が増した ②栽培環境に著しい変化があり、農薬の必要性が増した ③農産物栽培農地以外に農薬の必要性が生じた

このくらいでしょうか。

セーシェルの主要農産物

セーシェルの主要農産物はココナッツ、バナナ、トマト、キャッサバの4品目で全体の96%を占めています。

バナナとトマトは比較的農薬使用量の多い品目ではありますが、比較的低使用量のココナッツが58%と過半数を占めていることからも品目的に多めなポートフォリオではなさそうです。

これらの主要農産物の推移を見ても、ココナッツが漸増しているくらいで大した変化はありません。大幅な品目転換や、著しい天候災害が原因ならばある程度生産量に変化がありそうなものです。

農作物の生産目的以外に使用?

主要農産物の生産量の推移から、①と②である可能性は低そうです。完全に否定されたわけではありませんが、これは③の「農産物栽培農地以外に農薬の必要性が生じた」という可能性を探る必要がありそうです。

SNSや海外のサイトを物色していると、ある情報に辿り着きました。

それは、セーシェル国内で問題化していた「アシナガキアリ」の大量発生です。

アシナガキアリとは

まず、アシナガキアリについて説明します。

アシナガキアアリは別名「yellow crazy ant」と呼ばれ、国際自然保護連合(IUCN)の侵略的外来種ワースト100にリストされている種で,生態系に大きな影響を与える侵略性の高い種とされています。

因みに日本では外来生物法の特定外来生物の指定対象にならなかった経緯があり、現在の生態系被害防止外来種リストにも入っていません。インド洋に浮かぶセーシェル諸島では1962年頃の侵入と推定されているそうです。

本種は人の居住域から農生態系あるいは林縁に多く、多雌制・多巣制のスーパーコロニーを形成します。1つのコロニーには平均4000個体の働きアリと300個体程度の女王が見られますが、セーシェルでは1ha当たり5百万個体からなるコロニーも発見されているそうです。想像もつかないですね。。。

アシナガキアリの被害

雑食性で幅広く餌資源を利用し多くの小動物を襲って餌とする他、死骸や有機物も集めさらに植物由来の蜜、アブラムシやカイガラムシの出す甘露に来襲し、種子も集めます。

農耕地では本種がアブラムシやカイガラムシ類を保護することによる間接的な効果により、農作物へ被害をもたらします。同時にこれらの吸汁性昆虫類の増加はすす病等の発生を誘発し、植物を枯死させます。

また,アシナガキアリが果実にいると,散布者である果実食鳥類が来なくなることが知られており、植物にとっての種子散布が妨害される。

さらに本種は頻繁に家屋へ侵入し食物に群がる他、本種が放出する蟻酸により皮膚の炎症や目の角膜への被害も見られ、衛生害虫ともなり得るそうです。

聞く限り侵略を許してしまうと生態系だけでなく農産物にも著しい影響を与えそうな恐ろしいアリンコですね…

セーシェルでの被害

The Seychelles Islands Foundation (SIF:セーシェル諸島財団)のサイトhttps://www.sif.sc/news/2019/03/yellow-crazy-ant-invasion-crisis-vallée-de-mai によれば、セーシェルでは2008年にヴァレ・ド・メ自然保護区で初めて発見され、50の調査ポイントのうち2017年には半数以上の地点で確認され、2018年11月の時点で全ての調査ポイントで確認され保護区全域に広がる事態となっています。

なるほど、セーシェルの自然保護区が侵略的外来生物によって危機的な状況に陥っていたことが推察されますね。日本でヒアリが一時期問題になったことがありましたが、アシナガキアリの発生と農薬使用量の変化は何か関係があるのでしょうか。

被害に対するセーシェルの対応

2019年8月のSIFのサイト記事で以下のように記載されていました。

SIFは、ヴァレ・ド・メ自然保護区全域のユニークな生態系を脅かす侵略的なアシナガキアリの数を減らすためのタスクフォースを立ち上げた。 アシナガキアリは、世界侵略種データベースでワースト100に入る侵略種とされ、侵入した場所では在来の野生生物に深刻な被害を与える。 1962年頃にマヘ島のセーシェルで初めて記録され、近隣の島々に急速に広がった。SIFはヴァレ・ド・メ自然保護区全域にアシナガキアリが広がっていることを記録しており、深刻な懸念を抱いている。 このアリはギ酸スプレーで野生動物を攻撃し、アシナガキアリよりはるかに大きな動物の目をくらませることがある。このためアシナガキアリは、他の生物種や壊れやすいヤシ林の生態系にとって手ごわい脅威となっている。すでにいくつかの固有種の減少が観察されている。 SIFは以前、ホウ酸ベイトシステム(毒餌)を使って森林内のアシナガキアリの数を制御しようと試みたことがある。しかし、アシナガキアリの生息数や分布を減らすことはできず、現在ではヴァレ・ド・メ自然保護区全域に広がっている。 広範な調査とアシナガキアリの専門家からの助言の後、エネルギー・環境・気候変動省とセイシェル農薬委員会は、アリ対策用に特別に設計された粒状ペレットに含まれる殺虫剤「AntOff」の使用を承認した。この殺虫剤は、アシナガキアリに対して世界で最も成功している殺虫剤である。 「AntOff」の有効成分はフィプロニルという殺虫剤で、アリには有毒だが、ペレットに0.001%という極微量しか含まれていないため、森林内の他の野生生物や人間へのリスクはない。タスクフォースは8月26日から、水路の近くを除く森林全域にAntOffペレットを散布する。 この殺虫剤は自然に分解されるまで約6時間有効である。残りの99.999%は魚粉でできており、アリにとって非常に魅力的なペースト状になっている。SIFは、ベイト剤散布後の数ヶ月間、森のアリやその他の野生動物の数を注意深く監視し、ヴァレ・ド・メ自然保護区での影響を測定する予定である。

このように2019年にSIFは集中的な介入を開始し、侵略的なアリを制御し在来の野生生物への影響を減らすために、新しいタイプの化学餌であるAntOff(アントオフ)を森全体に展開したとされています。

2020年11月SIFのフェースブックでは以下のように投稿されています。

ヴァレ・ド・メ自然保護区チームは、Ravin de Fond Ferdinandと本社のSIFスタッフ、およびセーシェル国立公園局の支援を受け、先日4回目となるアシナガキアリのベイト作業を完了した。

今回のベイト作業は特に印象的で、総勢47名でマイ渓谷、その緩衝地帯、フォン・ペペール(合計48.3ヘクタール)をわずか32時間で4分の1トンのベイト剤で覆った!

ベイト剤散布前の調査で、この侵入アリが最も多く生息していることが判明したフォン・ペペールにとっては、今回が2度目のベイト剤散布となった。

10月17日にベイト作業が開始され、10月21日には最も大変な作業が完了した。この大掛かりな作業を記録的な速さで完了させるとともに、ベイト剤が均一に散布され、水路に流れ込まないようにした。

飛び越えなければならない岩、生い茂る草木、生い茂るワラビシダ、そして越えなければならない多くの丘があり、この活動は簡単なものではなく、ほとんどの関係者が軽傷、擦り傷、打撲を負った。

しかし、晴天で乾燥したコンディションは、餌を効果的に使用するための重要な条件であり、多くの決意と素晴らしい連携により、チームは成功を収めた!

そして2023年1月には次のような記事が出ています。

SIFが収集したデータによると、プララン島のヴァレ・ド・メ自然保護区とFond Peper全域で、侵略的アリ種であるアシナガキアリが97%減少し、在来の動物相が増加している。 「3年前から、ヴァレ・ド・メ自然保護区とフォン・ペペールではアシナガキアリを目撃していません。しかし、ヴァレ・ド・メ自然保護区がプララン国立公園とつながっている周辺には、私たちのモニタリングプログラムによって、数は多くないものの、アシナガキアリが生息している場所がいくつかあります」とコンスタンス氏は述べた。 アリがヴァレ・ド・メ自然保護区の周辺に分布していることから、SIFのベイト剤散布戦略は若干変更され、この2つの地域にアリが再導入されるのを防ぐために緩衝地帯に移動した。彼女は、緩衝地帯での餌付けには困難が伴うと付け加えた。 「緩衝地帯内には転石が多く、転石の間に生息する個体群を確実に捕獲する必要があります」とコンスタンスは言う。そのためには、年に2回、その個体群を対象とするようにしています」とコンスタンスは言う。 ヴァレ・ド・マイは固有種のココ・デ・メール(世界最大の木の実)の生息地であるため、アシナガキアリの存在は長年にわたって懸念されてきた。ココ・デ・メールが成長するためには、十分な受粉と栄養循環がある生態系プロセスが機能する必要がある。 アシナガキアリの個体数が大幅に減少して以来、SIFでは樹上性種、ヤモリ、軟体動物などの在来動物の個体数が大幅に増加している。これらの種はヴァレ・ド・メ自然保護区とFond Peperの生態系に重要な貢献をしていることが確認されている。 アシナガキアリは蟻酸スプレーで野生生物を攻撃し、ヤモリやスキンクのような大型の動物の目をくらませるため、他の種や壊れやすいヤシの森の生態系にとって脅威となっている。

まとめと考察

セーシェルのアシナガキアリへの対策を時系列でまとめると、

1962年:セーシェルのマへ島で初めてアシナガキアリを確認 2008年:ヴァレ・ド・メ自然保護区でアシナガキアリを確認 2018年:ホウ酸毒餌による駆除を行うも抑えられず ヴァレ・ド・メ自然保護区全域に分布拡大 2019年:殺虫剤「AntOff」を承認、保護区全域に散布開始 2020年:殺虫剤「AntOff」を保護区の緩衝地帯にも散布開始 2023年:保護区と緩衝地帯でアシナガキアリの97%減少を確認

この様になります。

殺虫剤「AntOff」の有効成分フィプロニルは日本で使われている農薬では「プリンス」がそれにあたります。

アリの駆除にも有効であり、ホウ酸が緩やかに効果を発言するのに対し、フィプロニルは極めて即効的な作用があるみたいですね。

国の貴重な自然生態系と、国家の象徴でもある「ココ・デ・メール」を守るため新たな農薬を承認し、大々的な駆除に乗り出したという経緯。

時系列で考えても、農薬使用量の増加とほぼ一致する流れではないでしょうか?大規模な駆除が行われるとなれば、相当量の農薬が輸入されたことでしょう。

もちろんこれは一つの可能性であり、確証はありません。

セーシェルの耕地面積1haあたり農薬使用量は、以上の様な事情に狭小な農地面積が相まって456.28kg/haという異常な数値となっていると考えられるのではないでしょうか。

今回の検証を経て、ますます単純な農薬使用量で国家比較することの無意味さを痛感しているところです。

できることなら全ての国の詳細な事情を洗っていきたいものですね。

参考資料

・セーシェル諸島財団(SIF)

https://www.sif.sc/news/2019/03/yellow-crazy-ant-invasion-crisis-vallée-de-mai

・Seychelles News Agency

・その他

コメント